臥龍山荘

山荘の由来

この地は、古くから肱川の深い渕に立つ蓬莱山があり、その背後にはゆったりとした山容がある。それを借景とした景観は、歴代藩主の遊賞地として厚く保護されていました。

明治期に入り、豪商河内寅次朗が、この地に十年の構想と四年の工期を費やして、桂離宮、修学院離宮、梨本宮御常御殿などを参考に相談役の茶室建築家八木氏を中心に施工を地元大洲、京都の名大工に。

建物細部は最高の用材で千家十職に依頼して完成した名建築です。

2008(平成20年)12月、NHK「世界建築100選」に挙げられ、また2011(平成23)年にはミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに一つ星として紹介されました。

また2016(平成28)年7月には国の重要文化財に指定されました。

引用:臥龍山荘パンフレットより

臥龍山荘HP

入り口

臥龍山荘の入り口「黒門」から眺める風景には、「乱れ積み」「末広積み」「流れ積み」と変化をもたせた石積みの中に、青々と綺麗な葉がみられる「チシャの木」が繁茂している姿をみることができます。

また石垣の中に埋め込まれた石臼もみられ、入り口から宝探しのように目が離せれす、いろいろと細かく見渡したくなる建築美の臥龍山荘です。

臥龍院(がりゅういん)

臥龍院(がりゅういん)は、「迎礼の間」「清吹の間」「壱是の間」「霞月の間」と分かれていて、御部屋ごとにいろいろな細やかな細工が施されています。

「迎礼の間」には受付があり、靴をぬいで入っていきます。

土間や土壁がある昔の雰囲気を感じる趣がありますが、割り竹の敷台・天井の細工が施されていて、質素さの中にも工夫が籠められています。

清吹の間

清吹の間は、別名「夏の部屋」とも言われていて、北向きで風通しがよく、天井は他の部屋よりの高く、夏に過ごしやすいと感じられる細工がされています。

清吹の間に入ると、この部屋だけが見事な透かし彫りの欄間であり見惚れてしまいます。四季折々の彫刻をみることができますので、ゆっくり眺めたくなります。

神棚の下の広い書院の欄間には、桜の花に筏で春、右側には水玉で夏、左側の壱是の間との欄間には菊水で秋、仏間のと間には雪輪窓で冬とそれぞれにちなんだ彫刻がなされています。

引用:臥龍山荘HPより

壱是の間

この部屋が格調高い書院座敷です。

丸窓、濡縁、障子戸、天井板などに桂離宮様式が取り入れています。畳みをあげれば能舞台となり、床下には備前焼の壺が置かれ音響効果を高めてあります。

また数寄屋部分との調和を図るための配置も見られます。

特に。床柱は杉の四方糸柾、長押は杉の磨き半丸太、欄間彫刻は優雅な野菊、鳳凰の透かし彫り、障子戸、天井板には春日杉を使用するなどの工夫が見られます引用:臥龍山荘HPより

「壱是の間」からの自然との風景はとても落ち着き、庭の奥には肱川も眺めることができます。

ちょうどJR四国の観光列車「伊予灘ものがたり」の団体観光客と一緒になり、皆さんこの「壱是の間」の濡れ縁で必死になって写真をとる人が多くいらしていました。

何を探しているのかなと、案内人の方にお聞きしてみましたら、濡れ縁の中に「5つの飾り釘でアクセント」があると教えてくれました。

銅製の濡縁の釘をみてみると、1つだけ字が刻んである飾り釘を発見しました。

私たちは1つしか見つけれなかったのですが、団体さんは皆さん必死になって探して、写真を撮っていました。

臥龍院だけでも、多くの工夫が施されていて、いろいろな様を探すのもいいし、この空間をゆっくり味わうのもいいし、時間を忘れるほどの心地のよい時間です。

霞月の間

丸窓の工夫をこらした趣に魅了され、昼間の明るい時でも月を感じる丸窓は不思議なものです。

この部屋は京都大徳寺玉林院の霞床の席に案を得ています。違い棚を霞に見たて、掛け軸には富士山が描かれており、丸窓の奥には仏間があり蝋燭の明かりが灯されると月明かりのようにあり、月に霞で霞月の間というわけです。

引用:臥龍山荘HPより

右手の襖もあえて鼠色で薄暮を表現し引手にはコウモリの細工が施されています。壁の一部を塗り残し、荒れた農家の風情を表し、さびさびの表現がされています。和紙で仕上げた天井、床柱を省いた通し落とし掛け、縁側廊下には仙台松の一枚板が使用され、時雨高欄など、細やかな細工が施されています。

引用:臥龍山荘HPより

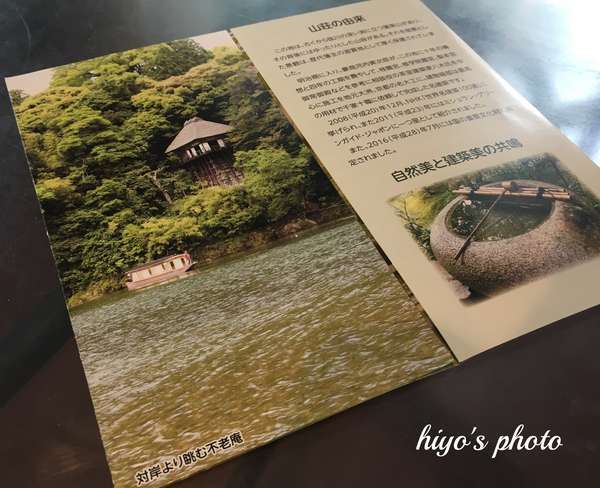

不老庵(ふろうあん)

臥龍院から中庭を少し歩くと、、肱川の上に建っているように作られている不老庵があります。不老庵からの眺めは絶景であり、夜の月明かりをこの場所で過ごしたくなります。

臥龍淵を眼下に見る崖の上に懸り造りに建てられた数寄屋造りで、庵そのものを船に見立てて作られており、天井は竹縄代一枚張りを船底の形のような形にしてあります。

対岸の富士山右端から月が昇り、天井に反射して部屋を明るくする巧妙な趣向が施されています。

引用:臥龍山荘HPより

お茶席

パンフレットの写真が、とてもわかりやすいのですが、肱川の傍にたたずんでいる「不老庵」です。

この「不老庵」で、素晴らしい景色をみながらお茶をいただくことができます。

開催日時:毎週日曜日9時30分~15時30分

開催期間:4月~10月(但し8月はお休み)

料金:一服400円(創作和菓子付)

床には2間幅の仙台松の1枚板を使用し、2間の曲がり竹を落とし掛けにし、違い棚をつけない簡潔な仕上がりです。

船と見立てた不老庵の内装も、竹で編んだ天井が船の帆のような丸みの作りになっています。

臥龍淵の川面で反射した月明かりがほんのりと天井を照らし、なんとも美しい光景を作り出してくれます。お部屋には月明かりや紅葉の写真もあり、素晴らしい風景に感動します。

不老庵の裏側に回ると、生きた槙の木を使った「捨て柱」をみることができます。

チケット

令和元年10月1日から消費税の税率が10%へ引き上げられることに伴い、大洲城の観覧料が改定されています。

*普通券 大人¥500→¥550/小人¥200→¥220

*共通券 大人¥800→¥880/小人¥300→¥330

共通券は「大洲城」と「臥龍山荘」になります。

大洲城についてはこちら↓

アクセス

JR大洲駅よりタクシーで約5分

大洲ICより車で約10分、大洲北只ICより車で約5分

(駐車場は大洲まちの駅あさもやのご利用をお勧めします)

愛媛県大洲市大洲411-2

最後に

大洲城ととも自然と建築美の時間をゆっくり楽しみ、小京都と言われる大洲の街なみをゆっくり歩るく時間が最高のひとときですね。

臥龍山荘の素晴らしさは、1度だけでなく何度も伺いたくなりました。

また、紅葉の季節など美しい時期に伺えると嬉しいなと思います。

肱川で有名な「鵜飼い」や「芋たき」は肱川で行われていますので、大洲城や不老庵を眺めながら楽しめれそうですね。

スポンサーリンク